企業における人手不足の問題とその原因は?解決策を解説

企業における人手不足の問題とその原因は?解決策を解説

人手不足は、企業にとって解決の難しい問題です。人材難は業種や業態、業界の区別なく、あらゆる企業で慢性化しています。なぜ深刻な人手不足に陥っているのか。人手不足によって生じる問題や、大きな打撃を受けている業界はどこか。これらについて解説するとともに、人材難の解決方法をご紹介します。

企業における人手不足の現状

企業における人手不足とは、業務遂行に必要十分な人材が集まらない状態を指します。こうした状態は、業務に支障をきたすなどの理由から部内の人間関係に悪影響を及ぼすこともあるため、経営上の重要な課題のひとつにとらえられています。とりわけ中小企業では人的リソースの減少が事業継続に直結するため、重大な課題になっています。

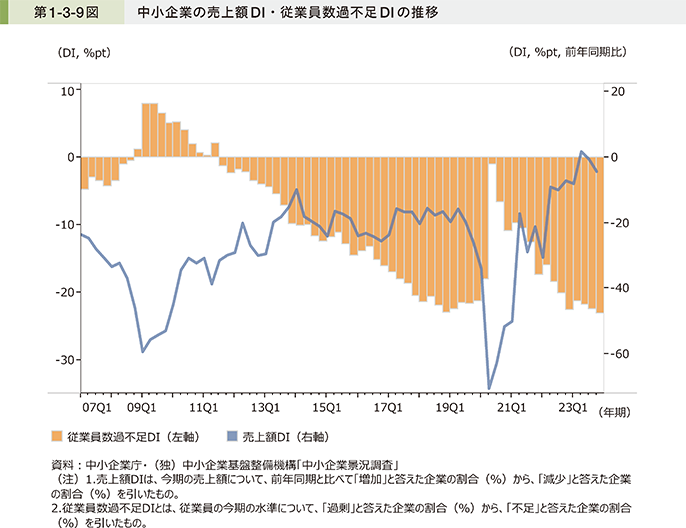

中小企業庁が毎年発表する統計資料「中小企業白書」によれば、2009年を境に全業種(製造業、建設業、卸売業、小売業、サービス業)で、人材の過不足を示したデータがマイナス域に転じています。背景には2008年のリーマン・ショックによって、働き手の意識に変化が生じたことなどがあります。

企業は2010年以降、人手不足解消のために求人募集を強化しました。なかでも中小企業は、人材増員に可能な限り取り組む動きを見せました。これらのデータから読み取れるのは、小さな規模の組織における人手不足の深刻さでもあります。

こうした流れは、2015年前後に緩やかになり、日本全体の雇用者数は若干の改善が見られています。しかし大企業を除くと、横ばいに近いながらも減少傾向にあります。つまり、すべての企業における人手不足問題は、いまだ解決に至っていないということだと言えます。

企業の人手不足と人材不足の違い

企業が直面する課題には、「人手不足」と「人材不足」という二つの異なる問題があります。「人手不足」とは、業務を遂行するための単純な労働力が不足している状態を指し、その主な原因は労働人口の減少や業務負担の増加です。一方、「人材不足」とは、専門的なスキルや経験を持つ人材が確保できない状況を指し、企業の成長や競争力の向上に大きな影響を与えます。これらの課題を正しく理解することで、企業は適切な施策を講じることが可能となります。

企業がに人手不足に陥った原因とは?統計から見る人手不足問題

なぜ多くの企業で人手不足が叫ばれるようになったのでしょうか。

企業の人手不足を引き起こした原因はいくつかありますが、大きな理由は「少子高齢化」と、「働き方の変化」、「需要と供給の偏り」が影響していると考えられています。

原因1:少子高齢化の進行

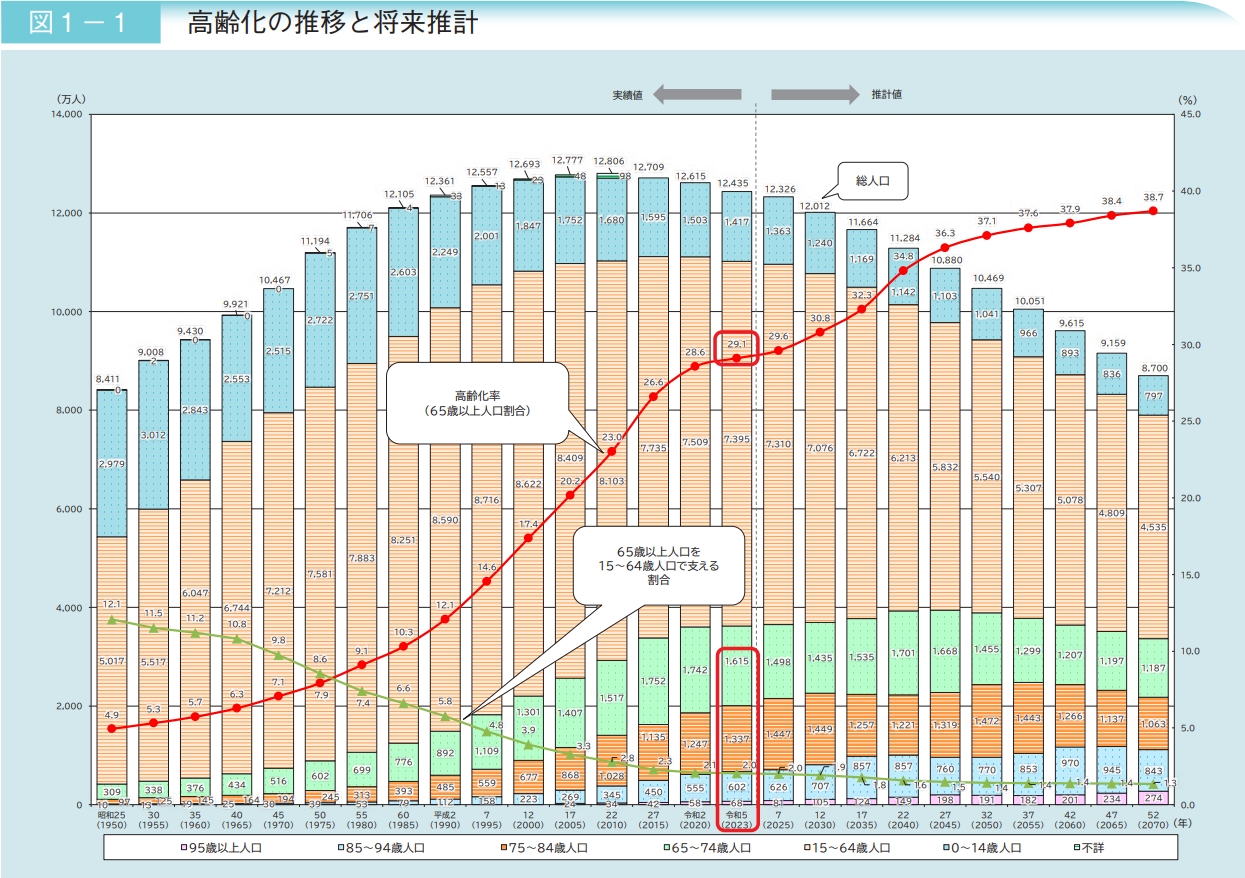

内閣府が出した「令和6年版高齢社会白書 〉」によると、日本の総人口1億2,435万人のうち65歳以上人口は3,623万人。高齢化率で示すと29.1%まで上昇していることがわかります。15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計した「合計特殊出生率」の低迷もあり、15歳未満の人口割合は11.4%と、少子高齢化年々拍車がかかっています(令和5年10月1日時点)。

これらのデータが示すのは、日本は就労可能な人口の減少が続いているため、企業が慢性的な人手不足に陥っているということです。

とは言え、総務省統計局の「労働白書令和3年版」によれば、2020年から世界を襲った新型コロナウイルスの影響もあって、完全失業率は2020年10月に3.1%にまで上昇しています。

新型コロナ禍以前の完全失業率は、2019年まで2.4%でした。平均就業者数も増加傾向にありました。これらのデータが物語っているのは、人手不足は少子高齢化以外にもさまざまな要因が複雑に絡み合っているということでもあります。

原因2:従業員の少子高齢化に伴う働き方への意識の変化

戦後に目覚ましい高度経済成長を遂げた、日本社会の雇用モデルである終身雇用制度においては、新卒一括採用から定年退職まで同じ組織で働くのが一般的でした。しかし、年号が昭和から平成となった頃に膨らんだバブル経済が弾け飛ぶと、その後の長きにわたる平成不況のなかで働き手にも、雇用側にも変化が生まれました。

それを顕著にさせたのが、2008年のリーマン・ショックでした。アメリカ投資銀行大手のリーマン・ブラザーズが史上最大規模の負債を抱えて倒産したことが引き金となって、世界的な金融・経済危機に陥り、雇用側の企業と従業員側の働き手の間には溝が生じました。

「ブラック企業」、「パワハラ」、「過労死」などの言葉が社会に認知されたのも、この時期でした。働き手の意識が変化し、それまでの昭和の時代なら「働くうえでは当たり前」が通用しない社会へ動いていきました。

こうした潮流と、若い世代の労働人口の減少が重なったことにより、企業では新卒採用時に従業員を十分に集められない事態が発生するようになりました。新卒採用で人手不足に陥った企業では、労働環境が悪化するケースが多いために早期退職も発生しやすくなります。しかし、それを補填する代替人材を雇用する難しさもあって、人手不足がさらに深刻化する負のスパイラルが発生している。これが人手不足状態にある企業の根底にある問題です。

原因3:需要と供給の偏り

企業の人手不足の要因の一つに「需要と供給の偏り」があります。特定の業種や地域では人材の需要が高まる一方で、供給が追いつかず人手不足が深刻化しています。

以下の表は厚生労働省が発表した職業別の有効求人倍率の一部です。

建設業、介護職などの業種では慢性的な人手不足が続いている一方で、事務職、販売職、製造業の一部では求職者が多く、十分な雇用機会を得られない状況が発生しています。

これは、求められるスキルや労働条件の違いによるもので、企業側と求職者側のニーズが一致していないことが主な原因と考えられます。

人手不足の職業

- 職業

- 有効求人倍率

- 職業計

- 1.20倍

- 土木作業

- 6.48倍

- 建築・土木・測量

- 6.03倍

- 介護サービス

- 4.08倍

人材過剰の職業

- 職業

- 有効求人倍率

- 職業計

- 1.20倍

- 一般事務

- 0.40倍

- 会計事務

- 0.64倍

- 運搬・清掃・包装

- 0.73倍

特に人手不足が著しい業種・業界は?

人手不足が大きな問題となっている業種や業界は、「建設業界」「運送業界」「介護・福祉業界」「サービス業・飲食業」「医療業界」などがあります。

建設業界

建設業界は、工事現場で働く職人、管理監督者の両方で慢性的な人材不足が生じています。

原因は、昭和の時代から言われてきた「3K(きつい・危険・汚い)」のマイナスイメージをいまだに払拭しきれていないことにあります。若い世代から敬遠されがちな事に加え、これまで現場を支えてきた人材が高齢のために引退となることも重なり、人材の世代交代がスムーズに進んでいない状況です。現場を支える人材の高齢化は続いているため、新たな担い手の確保は最重要なテーマになっています。

運送業界

運送業界においても、建設業界と同じく就業環境の厳しさゆえの人材確保の難しさがあります。加えて、EC(Electronic Commerce)の拡大によって、運送業の需要は増加し、これまでよりも多くの人材を必要としていることも人手不足を強めている一因になっています。

近年、オンライン上での購買需要は日増しに高まっており、現状のままだと市場拡大に対して運送業界の人材総数が追いつかないことも想定されています。

介護・福祉業界

介護・福祉業界は、少子高齢化の影響を直接的に受けています。高齢化による利用者の増加に対し、専門的な知識やスキルを要する人材が圧倒的に不足しています。また、建設業界や運送業界と同じく、肉体を使う仕事へのハードルの高さ、業界全体の給与水準がほかの仕事に比べて低いことなども人手不足を助長する原因となっています。

サービス業・飲食業

観光業を始めとする各サービス業や飲食業界においては、従来から慢性的な人手不足となっています。これには、顧客対応やクレーム処理などによる精神的な負担や、長時間の立ち仕事などによる肉体的な負担が影響しており、それが離職率の高さにつながっています。この結果、人手不足が解消されない状況が続いています。

医療業界

医療業界は、サービス需要が急拡大したことにより、医師や看護師をはじめとする人材の供給が追いかず、慢性的な人手不足に陥っています。この結果、医療逼迫や医療崩壊といった事態が懸念されています。

人手不足で生じる企業経営の懸念事項

企業が人手不足に陥ったとき、具体的にはどのような問題が懸念されるのでしょうか。

事業縮小

まず想定できるのが、事業縮小を余儀なくされることです。

例えば営業担当に欠員が出れば、対応できる顧客の母数は減少します。もちろん、個々の業務処理能力には差があるため、欠員が出ても顧客数を維持できる可能性はありますし、逆に大規模な人員投下に比例して事業が拡大するわけでもありません。ただし、事業維持の観点で言えば、一般的には欠員が出るダメージは大いにあります。

加えて、新規事業の創出や社内教育の強化などは、人的リソースに余裕がない状態では、そこに従業員を割くことが難しくなります。会社として取り組むべき課題を後回しにしなければならず、そのツケはいずれ払うことになりかねません。他社との競争力を失う危険性があることも懸念事項になっています。

企業と従業員それぞれのニーズのミスマッチ

人員が不足しているからと、人材を無理に雇用することで生じる「企業と従業員それぞれのニーズのミスマッチ」も、人手不足の状態では起こり得る問題です。

企業側には、雇ってみたものの思ったようなスキルを持った人材を採用できなかったことによって不満が生まれ、従業員側は仕事へのモチベーションや業務品質の低下などの問題が発生します。こうした問題の源流は人手不足によるニーズのミスマッチにあるため、問題の解決に至らないケースも散見されます。

このため慢性的な人手不足は企業経営を脅かす可能性があります。

顧客サービスの低下

人手不足が続くと、既存の従業員に業務負担が集中し、長時間労働や過度な業務負担が常態化し、労働環境の悪化につながります。これにより、従業員のストレスが増大し、モチベーションの低下や離職率の上昇を招く恐れがあります。また、業務の効率が低下することで、顧客対応やサービス品質の低下にもつながり、企業全体の成長に悪影響を及ぼす可能性もあります。

人手不足の解決策は?

少子高齢化や時流による仕事への価値観の変化、景気全体の停滞感など、人手不足問題はさまざまな原因から引き起こされています。では、解決策としてどのようなアクションを起こすべきなのでしょうか。

まず必要なのは、現状の業務プロセスを検証し、非効率なオペレーションを改善していく行動です。

具体的にはITソリューションの導入や、ペーパーレス化を推進し、生産性の向上を試みることです。手作業による非効率な業務を削減していくことが、結果的に職場環境の改善にもつながります。離職率の低下や就業環境の改善といった効果も見込める可能性があります。

人材の定着率を上げる

人手不足を根本的に解決するには、新たな人材を採用するだけでなく、現在の従業員が長く働ける環境を整えることが不可欠です。離職率の高さは採用コストの増加や業務の非効率化を招くため、労働環境の改善が求められます。具体的には、働き方改革の推進や賃金・福利厚生の充実、職場環境の改善など、従業員の満足度を高める施策を講じることが重要です。

働き方改革・人事制度の見直し

柔軟な働き方を実現するための制度改革は、人材定着に大きく貢献します。例えば、リモートワークの導入、フレックスタイム制度の整備、業務の効率化による労働時間の短縮などが挙げられます。また、評価制度の見直しにより、成果に応じた適正な評価を行うことで、従業員のモチベーション向上にもつながります。

関連記事

賃金・福利厚生の見直し

競争力のある賃金体系や充実した福利厚生は、人材の定着率向上に直結します。具体的には、基本給の引き上げや賞与制度の改善はもちろん、住宅手当や通勤補助、育児支援制度の導入など、従業員が安心して働ける環境を整えることが重要です。特に、福利厚生の充実していることは、企業の魅力を高め、優秀な人材の流出を防ぐ効果が期待できます。

職場環境の改善

職場の物理的な環境や人間関係の改善も、人材の定着率向上に寄与します。働きやすいオフィス環境の整備、適切な労働負荷の配分、コミュニケーションの活性化などが重要です。また、ハラスメント対策やメンタルヘルスケアの強化により、従業員が安心して働ける環境を整えることも必要です。

関連記事

幅広い人材を採用する

人手不足を解消するためには、多様な人材を積極的に採用することが有効です。従来の採用基準にとらわれず、シニア層や若手人材、外国人労働者の活用を進めることで、新たな視点やスキルを取り入れることが可能です。それぞれの層の特性を理解し、働きやすい環境を整えることが重要です。

シニア層

シニア層の活用は、人手不足解消に有効な手段の一つです。豊富な経験や専門知識を持つシニア人材は、即戦力としての活躍が期待できます。また、短時間勤務制度や健康管理のサポートを導入することで、無理なく働き続けられる環境を提供することが重要です。

若手人材

若手人材の採用は、企業の将来を支える重要な取り組みです。新卒採用やインターンシップ制度を活用し、企業文化に馴染みやすい人材を確保することがポイントです。また、研修制度の充実やキャリアパスの明確化により、長期的な成長を支援する環境を整えることが求められます。

外国人

外国人労働者の採用は、労働力不足の解決策の一つとして注目されています。特に、専門性の高い職種や人材不足が深刻な業界では、外国人の活用が効果的です。ビザの取得支援や語学研修、社内の多文化共生環境の整備など、受け入れ態勢を整えることが重要です。

リスキリングやリカレント教育による人材育成の推進

人手不足を解消するためには、新しい人材の確保だけでなく、既存の従業員のスキルアップも重要です。従業員の能力を高めるために、リスキリング(新たなスキルの習得)やリカレント教育(学び直し)を推進することが求められます。特にデジタルスキルの向上や専門知識の習得を支援することは、企業の競争力を維持し、成長に大きく貢献します。

ITを活用して業務の効率化を行う

既存の業務オペレーションを見直し、さらなる効率化を図るアプローチは、人手不足へ対応するうえで避けることのできない課題です。

限られた人員が、最高のパフォーマンスを発揮できる。これがよい業績につながり、そのことが社内環境や待遇面のさらなる改善に結びつく。こうしたサイクルをつくり出すことで、組織全体に前向きな取組みができる力が生まれることが期待できます。

業務効率化を目指すうえで有用なのが、ITツールの積極的な活用です。人手不足の原因には、業務フローの中に自動化やシステム化に対応できていない要素があるケースが少なくありません。課題を具体的に解決する最適なツールを適宜導入し、組織としての対応力強化を目指すことが効果的です。

関連記事

BPOサービスの導入

業務改善に取り組んでも、日々発生する定型的な業務や、売上や利益に直接つながりにくいバックオフィス系の業務を減らすことは難しいものです。そこで活用したいのがBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)サービスです。

BPOとは、さまざまな業務に精通したプロフェッショナルが、タスク単位ではなく、業務の運用そのものを代行するサービスです。社員による指揮命令が必要な人材派遣とは異なり、社内リソースをほとんど要さずに活用できるメリットがあります。

パソナ日本総務部ではパナソニックグループで培った多彩な業務ノウハウを活かし、通常は総務部門などが担っているノンコア業務(企業利益に直結しないが、不可欠な定型業務)を幅広くサポートしています。こうしたサービスを活用すれば、企業内の限られた人材をほかの業務にまわせるようになります。

まとめ

今回はあらゆる企業が直面している人手不足の問題を解説しました。公表されている統計データからも、少子高齢化による労働人口の減少や人材の新規雇用・離職防止の難しさが理解できます。

働き方改革の波にはじまり、コロナ禍の世界的な混乱も人材難の流れに拍車をかけているようです。人手不足に端を発するさまざまな課題に対して、企業が今こそ、これまでの業務体制を見直して改善に着手する。変化を恐れずに勇気を持って前に進むことが、すさまじいスピードで移っていく時流への対応力を高めることにつながるのではないでしょうか。

解説資料ダウンロード<無料>

パソナ日本総務部のBPOソリューション

BPO(業務委託)で自社のコア業務に人材・資源を集中する

当社の強みは、「社会の問題点を解決する」というパソナの企業理念の下に培ってきた人材活用ノウハウと、総合電機メーカーであるパナソニックでの多種多様な業務経験をベースに、あらゆる業種業態のビジネスプロセスを分析し、ノンコア業務とコア業務を適切に振り分け、課題整理、業務設計、運用改善を実施します。そして、貴社がコアビジネスに人材・資源を集中できる環境を作ります。

知力と現場力が組み合わさった提案力

パソナ日本総務部が考えるBPO(業務委託)とは、一般的な「業務整理」だけではなく、企業の未来を実現するための「業務改善」を指します。時には、「業務改革」と呼べるような劇的な変化をもたらすこともあります。

そのために必要な人材が、設計を行うコンサルタントと、それを実現するプロジェクトマネージャーです。多面的な知識を有したコンサルタント陣が、経営陣へのヒアリングなどを通して現状を把握。綿密な分析を経て、それぞれのコア・ノンコア領域を整理し、BPOの設計を行っていきます。

その後、プロジェクトマネージャーが、コンサルタントの設計を実現すべく、業務の再現性などを考慮しながら、BPOを実現していきます。